|

|

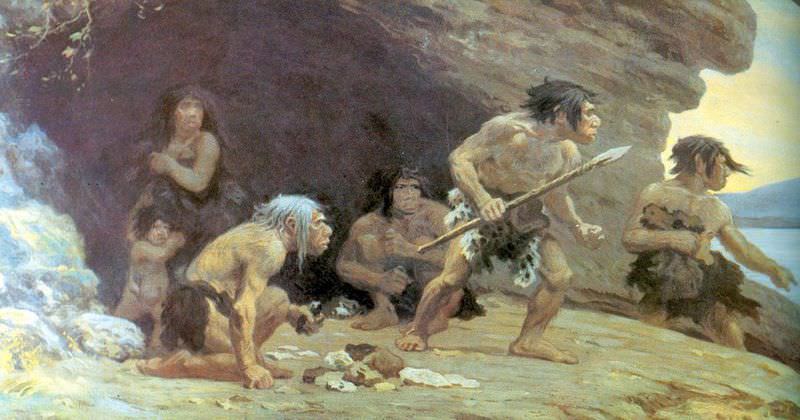

Значение совместной охоты для развития мозга человека оказалось переоценено

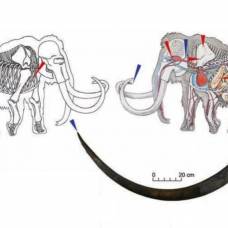

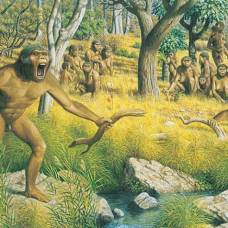

Wikimedia Commons Задача загнать добычу стаей требует меньше умственных способностей, чем считалось ранее. Справился даже искусственный интеллект. Исследователи из Нагойского университета (Япония) обнаружили, что совместная охота (когда два или более хищника сотрудничают для поимки добычи) на самом деле не требует сложных когнитивных процессов и сложного мозга. Научная работа вышла в журнале eLife. Ее результаты позволяют понять, как появилось и эволюционировало совместное поведение, а также помогут в разработке систем ИИ, способных к скоординированным действиям. Долго считалось, что к совместной охоте способны только млекопитающие. Львы, тигры, обезьяны — большие животные с большим мозгом и сложным социальным поведением. Одна из самых популярных современных антропологических концепций предполагает, что необходимость координации действий во время охоты, изготовления орудий стала одним из спусковых крючков к развитию мозга человека и сделала нас такими, какими мы стали. Якобы для этого нужно понимать, о чем думает и что сейчас сделает твой коллега по деятельности, — способность к такой оценке называют теорией разума, она считается отличительной особенностью нашего вида. Однако недавно совместную охоту открыли и у видов с менее развитыми когнитивными способностями, например у крокодилов и рыб. Чтобы решить эту загадку, ученые создали программу на основе ИИ: разработали несколько одинаковых виртуальных «участников охоты» (таких персонажей называют «агенты ИИ»). Затем «хищников» поместили в «среду» и обучили ориентироваться в ней. Используя глубокие нейронные сети, эти алгоритмы могут обрабатывать входные данные (положение, скорость, расстояние до объекта) и принимать автономные решения. После им предложили охотиться в команде на виртуальную жертву, мотивируя подкреплением: если добыча была поймана, баллы начислялись, если нет — снимались. Среди живых хищников вознаграждение — сама возможность поесть, разделив добычу. Агенты-хищники быстро научились сотрудничать во время охоты, взаимодействуя с окружающей средой и друг с другом. Они выстраивали действия именно так, чтобы получить максимальную выгоду все вместе, если загнать добычу в одиночку невозможно. ИИ-хищники разделили роли и взаимодополняли друг друга, сильно напоминая поведение животных. Например, один агент преследовал добычу, а другой устраивал на нее засаду. По мере увеличения количества хищников росла вероятность успеха, а время, необходимое для охоты, сокращалось. В последнем тесте за виртуальную добычу играл человек, пытавшийся запутать «хищников», применяя нестандартные стратегии и хитрости. Сначала ИИ из-за неожиданных движений людей будто пришел в замешательство, но «стая» быстро справилась и поймала добычу-человека. «Наши агенты-хищники научились сотрудничать, используя обучение с подкреплением, без сложных когнитивных механизмов, подобных теории разума. Хищники в реальном мире учатся сотрудничать с помощью простого набора правил принятия решений. Это говорит о том, что совместная охота может развиваться среди более широкого круга видов, чем считалось ранее», — сказал руководитель исследования Казуси Цуцуи. Вопрос о том, как именно человек стал человеком, — давний предмет острых дебатов. В XIX веке было модно связывать это с орудийной деятельностью, но в последние годы стало ясно, что орудия умеют делать и использовать даже свиньи и муравьи, не говоря уже о неочеловечившихся обезьянах. Сходные трудности постигли теории о том, что мы очеловечились из-за бега или регулярного секса (у большинства млекопитающих течка преходяща). Новая научная работа показала, что и коллективная сложная охота вряд ли была магическим «ключом к очеловечиванию». 21-05-2024 | Просмотров: 648

Комментарии

Комментировать

Комментировать

|

Ещё по теме

|

|

|