|

|

Лягушковый сом (лат. Clarias batrachus)

На фото: лягушковый сом (Clarias batrachus) / species.wikimedia.org, Тропический аквариум Пиренеев, Франция, 3 августа 2018 года. Перед нами лягушковый сом (Clarias batrachus), среднего размера (до полуметра) рыба, живущая в пресных водоемах тропической Азии от Индии до Филиппин. Это типичный представитель семейства клариевых сомов (Clariidae), включающего 14 родов. В замечательном справочнике Тима Берры (Tim Berra) «Freshwater fish distribution» указано, что клариевые сомы распространены на огромном пространстве Африки и Южной Азии, от Сенегала до острова Сулавеси и от ЮАР до Турции. По-английски семейство Clariidae называется air-breathing catfishes, или walking catfishes, то есть или «сомы, дышащие воздухом», или «сомы ходящие». И то и другое соответствует действительности. У клариевых сомов есть органы воздушного дыхания, и по крайней мере часть из них регулярно выходит на сушу, где сомики могут не только передвигаться, но и питаться ). Некоторые клариевые сомы попутно приобрели угревидную форму тела, но это касается далеко не всех. Лягушковый сом, например, сохранил обычный «сомовий» облик. По суше он ползает, опираясь на укрепленные сильно развитыми шипами грудные плавники и помогая себе хвостом. Еще в 1960-х годах лягушковый сом прижился в штате Флорида. Самое интересное, что во Флориде все особи, первоначально выпущенные либо каким-то образом сбежавшие в природу из аквариумной культуры, были альбиносами. Но альбиносы слишком заметны для всевозможных хищников, поэтому в природных водоемах у сомов очень быстро (пишут, что в течение двух–трех лет) прошел отбор и преобладающей стала естественная окраска — темная. К 1980-м годам клариасы уже жили чуть ли не во всех водоемах южной части Флориды. Это хороший пример успешного инвазивного вида. В других штатах этот сом тоже попадается, но, судя по всему, его расселение на север ограничено климатом. Зато жители Флориды то и дело встречают лягушковых сомов не только в водоемах, но и на суше: например, сомы имеют обыкновение регулярно пересекать асфальтовые дороги.

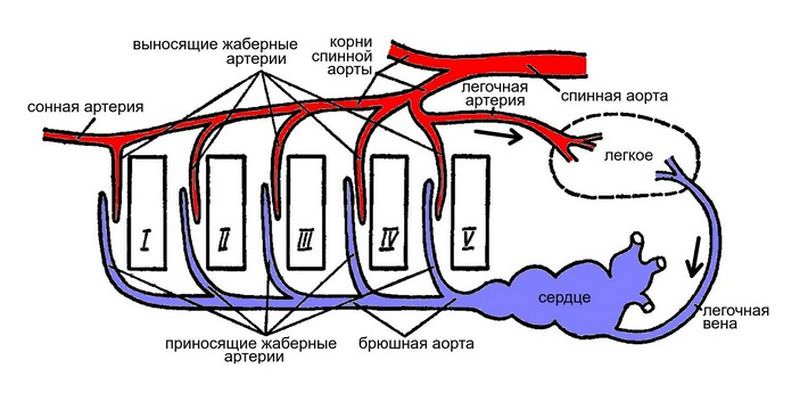

Передвигающийся по суше сом во Флориде Клариас сыграл заметную роль в понимании того, как и зачем у позвоночных появился второй круг кровообращения. Напомним, о чем идет речь. По пути от сердца до органов-потребителей кровь у рыб проходит через несколько (обычно 4–5) пар артериальных дуг, которые расположены в стенке тела между жаберными щелями. Именно в капиллярных системах жаберных дуг кровь отдает в воду углекислый газ и обогащается кислородом, то есть превращается из венозной в артериальную. Затем эта кровь собирается в корни спинной аорты и расходится по телу: по сонным артериям вперед (в голову), а по спинной аорте назад (в туловище). Если животное дышит жабрами, эта система всем хороша. Но если к ней добавляются легкие, то возникает проблема. Легкие, судя по всему, возникли на основе зачатков жаберных мешков, которые находились позади от всех жабр (примерно на уровне сердца). В результате легкие расположены так, что подвести к ним сосуды можно только от самой задней артериальной дуги. Эволюция этого «не предвидела». И возникла очень сложная ситуация. Если бы легкие были подключены к кровеносной системе по той же схеме, что и жабры, то кровь, получившая кислород в легких, попадала бы в самую заднюю артериальную дугу и из нее — в спинную аорту. Таким образом, вся артериальная кровь от легкого шла бы в туловище, а голова (которая снабжается от передних артериальных дуг) не получала бы ее вовсе. Ну и зачем нужен такой орган воздушного дыхания, который в критической ситуации оставит головной мозг без кислорода? Поэтому в реальности, у двоякодышащих рыб и у наземных позвоночных, легкое подключено к кровеносной системе принципиально иначе. Артериальная кровь, прошедшая через легкое, возвращается по легочной вене в сердце, а уже оттуда распределяется по всему телу.

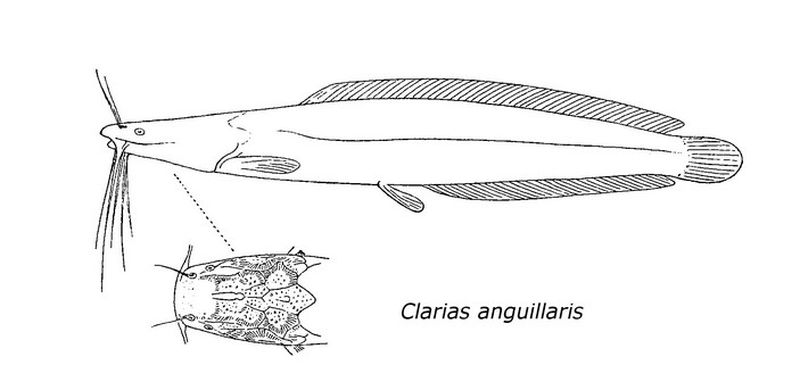

Схема жаберно-легочного кровообращения рыбы, обладающей легкими. Голубым цветом показана венозная кровь, красным — артериальная. Венозная кровь вытекает из сердца по брюшной аорте, ее дальнейший путь легко проследить. Превращение венозной крови в артериальную происходит в жаберных (или легочных) капиллярах, которые тут не изображены, но подразумеваются. Стрелки обозначают направление движения крови в малом круге. Обратим внимание, что легочная артерия отходит от выносящей жаберной артерии, которая при полном насыщении кислородом в жабрах несет артериальную кровь. Это означает, что в случае, когда жабры работают на полную мощность, легкое не функционирует. Оно начинает работать и давать организму дополнительный кислород только тогда, когда в окружающей воде (и, соответственно, в жабрах) кислорода не хватает. Рисунок по Эдвину Стивену Гудричу из книги Н. П. Наумов, Н. Н. Карташев, 1979. Зоология позвоночных (с изменениями) Это, в свою очередь, вызывает множество проблем. Дело в том, что у «обычных» рыб через сердце проходит только венозная кровь. А теперь она становится смешанной. Тем самым нарушается схема разделения потоков крови, выработанная у водных позвоночных. Смешивание крови имеет множество побочных эффектов. С одной стороны, снижается энергетическая ценность крови, которая доставляется ко всему телу: ведь эта кровь теперь не чисто артериальная, а смешанная. С другой стороны, эффективность газообмена в жабрах тоже снижается из-за обратной проблемы: вместо чисто венозной крови в жаберные капилляры теперь попадает смешанная кровь, до какой-то степени уже насыщенная кислородом, а значит, она меньше кислорода получит из воды. Все эти проблемы приходится решать, вырабатывая сложные механизмы разделения крови, что мы и видим уже у двоякодышащих рыб (особенно у протоптера и лепидосирена). Эти механизмы бывают достаточно совершенными. Но если бы не смешивание крови, они вообще не были бы нужны. У рептилий, например, никакого жаберного дыхания давно уже нет, но проблема смешивания артериальной и венозной крови сохраняется у них по инерции, в качестве наследия от рыбьих предков. Из современных животных только птицы и млекопитающие решили эту проблему полностью, фактически разделив сердце надвое — на левую артериальную и правую венозную половины. Нельзя ли было обойтись без таких сложностей? В поисках ответа на этот вопрос крайне интересно обратиться к рыбам, имеющим альтернативные органы воздушного дыхания — не связанные ни с легкими, ни с плавательным пузырем. Клариас как раз и есть одна из таких рыб. Органы воздушного дыхания клариевых сомов уже давно известны науке. Их открыл великий французский зоолог Этьен Жоффруа Сент-Илер у африканского угревидного клариаса, которого еще называют нильским сомом (Clarias anguillaris). Это открытие было сделано во время египетской экспедиции Наполеона. Описание органов дыхания сома составлено Сент-Илером сразу после ее окончания — в 1802 году. С тех пор эти органы исследовались еще не раз.

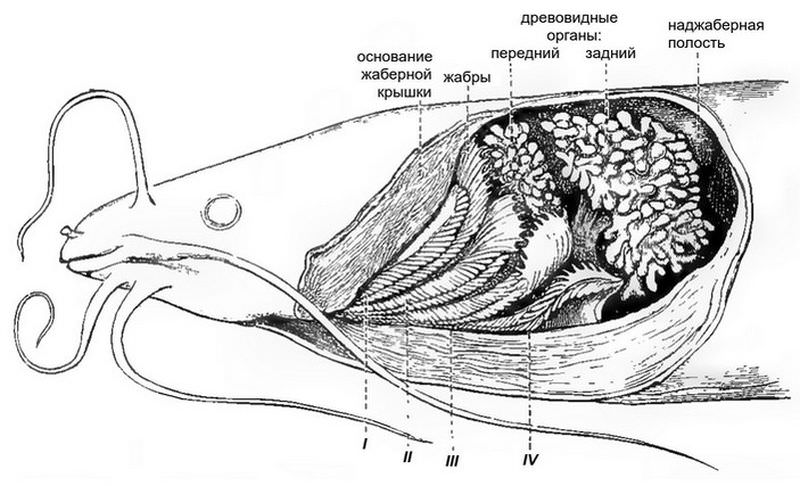

Система воздушного дыхания развилась у клариевых сомов на основе жаберного аппарата. Ее основу образуют древовидные органы, сидящие на верхних частях второй и четвертой жаберных дуг. Обратим внимание на номера дуг, скоро мы увидим, что они тут важны. В отличие от обычных жаберных лепестков, древовидные органы сохраняют форму даже на воздухе, не слипаясь и не спадаясь. Многочисленные разрастания древовидных органов заполняют специальные наджаберные камеры. В верхних частях этих камер находятся дополнительные дыхательные островки, а в нижних — вееровидные органы, тоже служащие для воздушного дыхания. И только самая нижняя часть жаберной полости занята настоящими жабрами, которые предназначены для дыхания в воде.

Голова клариаса с удаленной жаберной крышкой. Видно, что значительную часть жаберной полости, особенно в ее верхнем и заднем секторе, занимают древовидные органы воздушного дыхания. Их два — передний и задний. Передний древовидный орган нужен, чтобы обеспечивать кислородом голову. Римские цифры — номера жаберных дуг. Иллюстрация из книги S. F. Harmer, A. E. Shipley, 1904. The Cambridge natural history, том VII Почему важно, что древовидные органы у клариаса сидят именно на второй и четвертой жаберных дугах? Потому что эти дуги находятся в разных частях жаберного аппарата: вторая дуга — в передней половине, а четвертая, соответственно, в задней. Артериальная кровь от второй жаберной дуги попадает через сонные артерии в голову, а артериальная кровь от четвертой жаберной дуги — через спинную аорту в туловище. Что же касается дополнительных органов воздушного дыхания — дыхательных островков и вееровидных органов, — то они есть на всех жаберных дугах.

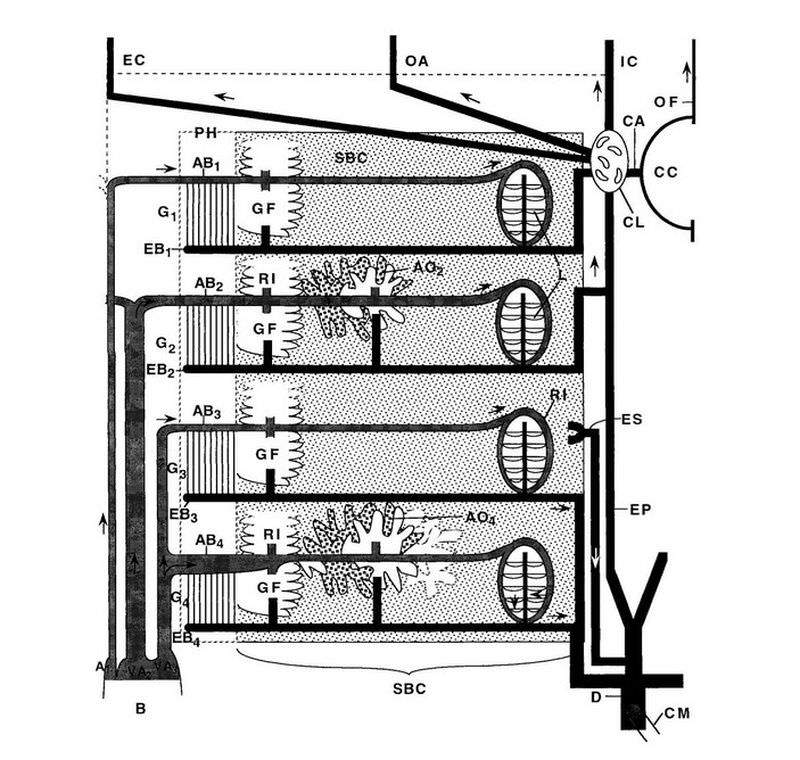

Жаберное кровообращение клариаса (Clarias batrachus). Вид сбоку, передний конец тела обращен вверх. Сокращения: B — артериальный конус, VA — брюшная аорта, AB — приносящие жаберные артерии, EB — выносящие жаберные артерии, G — жабры, PH — полость глотки, SBC — наджаберная камера, GF — вееровидные органы, AO — древовидные органы, RI — дыхательные островки, L — пластинки, ES — выносящая наджаберная артерия, EP — эпибранхиальная артерия (корень спинной аорты), D — спинная аорта, CM — чревно-брыжеечная артерия, IC — внутренняя сонная артерия, EC — наружная сонная артерия, OA — глазная артерия, OF — обонятельная артерия, CC — головной круг, CA — мозговая артерия, CL — каротидное тело. Детали, не упомянутые в тексте, для понимания неважны. Самое главное — тут наглядно видно, что из области двух передних жаберных дуг (и из переднего древовидного органа) артериальная кровь идет в голову, а из области двух задних артериальных дуг (и из заднего древовидного органа) — в туловище. Иллюстрация из статьи K. R. Olson et al., 1995. Microcirculation of gills and accessory respiratory organs of the walking catfish Clarias batrachus Если существо с такой дыхательной системой полностью перейдет на воздушное дыхание, у него не будет никаких проблем. Артериальная кровь от равномерно распределенных дыхательных органов будет подаваться как вперед, так и назад. Голова и туловище будут получать ее в одинаковой мере. Для этого, по сути, вообще не надо ничего менять: органы воздушного дыхания клариаса — это модифицированные жабры, вот они и остаются подключенными к дыхательной системе точно так же, как обычные жаберные лепестки. Клариас сумел освоить воздушное дыхание, сохранив один круг кровообращения и обойдясь без смешивания артериальной и венозной крови. Физиологически это гораздо более совершенное решение, чем то, которое «выбрали» предки наземных позвоночных.

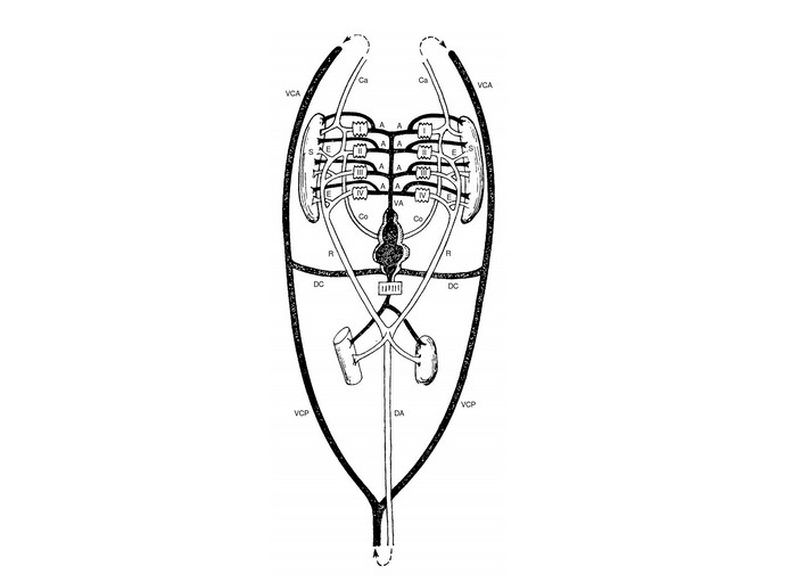

Значительно упрощенная схема кровообращения клариаса. Теперь мы смотрим на рыбу не сбоку, а сверху, со стороны спины. Сосуды, по которым течет венозная кровь, залиты черным; сосуды, по которым течет артериальная кровь, оставлены белыми. Римские цифры обозначают жабры, S — наджаберные органы воздушного дыхания. Другие сокращения: VA — брюшная аорта, A — приносящие жаберные артерии, E — выносящие жаберные артерии, R — корни спинной аорты, Ca — сонные артерии, Co — коронарные артерии, DA — спинная аорта, VCA — передняя полая вена, VCP — задняя полая вена, DC — кювьеров проток. Пунктирные стрелки обозначают прохождение крови по капиллярам большого круга кровообращения, сопровождающееся ее превращением из артериальной в венозную. По Леониду Петровичу Татаринову из статьи H. Szarski, 1962. The origin of the Amphibia Почему же тогда клариевые сомы (или какие-нибудь существа, похожие на них по строению) не достигли такого же эволюционного успеха, как наземные позвоночные? Почему они не вышли на сушу, не перешли к наземному образу жизни? И могут ли они это сделать? Что им мешает? Возможно, проблема тут заключается в параметре, который в современной биологической литературе называют эволюционируемостью (см. Evolvability). Сама по себе система дыхания клариаса отлично работает. Но ее эволюционные перспективы сомнительны хотя бы потому, что наджаберную полость, в которой у клариаса находятся органы воздушного дыхания, просто некуда дальше увеличивать: она расположена в голове и почти со всех сторон зажата другими головными структурами — черепом, позвоночником, осевыми мышцами и прочим. В этом отношении легкие, которые могут почти неограниченно разрастаться в туловище, таят в себе гораздо больший эволюционный потенциал. К тому же после окончательного выхода на сушу и отказа от водного жаберного дыхания остаток жаберной полости стало бы сложно вентилировать. Решение проблемы воздушного дыхания, которое нашли клариевые сомы — физиологически идеальное, но эволюционно, судя по всему, тупиковое. 31-01-2025 | Просмотров: 442

Комментарии

Комментировать

Комментировать

|

Ещё по теме

|

|

|