|

|

В чем главное отличие мозга человека и мозга обезьян Шимпанзе. / pixabay Исследователи до сих пор пытаются понять, чем наш мозг отличается от мозга наших ближайших родственников — приматов. Новое исследование, проведенное под руководством нейробиологов Оксфордского университета приблизило нас еще на один шаг к такому пониманию: возможно, главное отличие не в составе мозге, а в характере его связности. Ветка дерева жизни, к которой относятся люди, и ветка самых близких наших родственников — шимпанзе, разошлись примерно 6 миллионов лет назад. Геном человека отличается от генома шимпанзе немногим более, чем на один процент. Но это очень важный «процент». Исследователи до сих пор пытаются понять, чем наш мозг отличается от мозга наших ближайших родственников — приматов. Новое исследование, проведенное под руководством нейробиологов Оксфордского университета приблизило нас еще на один шаг к такому пониманию: возможно, главное отличие не в составе мозге, а в характере его связности. Работа опубликована в журнале Journal of Neuroscience. Палеонтолог XIX века Ричард Оуэн ошибочно утверждал, что человеческий мозг — единственный мозг, содержащий небольшую область, называемую малым гиппокампом (Hippocampus minor). Оуэн утверждал, что это делает человеческий мозг уникальным среди всего животного царства. С тех пор ученые многое узнали об устройстве и функционировании нашего мозга, но многое еще предстоит узнать. В большинстве исследований, сравнивающих человеческий мозг с мозгом других видов, основное внимание уделяется размеру. Это и абсолютный размер мозга, размер мозга относительно тела или размер разных частей мозга относительно его общего размера. Но размеры ничего не говорят нам о внутренней организации мозга. Например, огромный мозг слона содержит в три раза больше нейронов, чем мозг человека, но они расположены преимущественно в мозжечке, а не в неокортексе, который обычно ассоциируется с когнитивными способностями человека. До недавнего времени изучение внутренней организации мозга было крайне кропотливой работой. Но появление методов медицинской визуализации открыло новые возможности для быстрого и детального изучения живого мозга животных, не причиняя им вреда. В новой работе ученые использовали общедоступные данные о белом веществе, полученные с помощью МРТ. Белое вещество — это волокна, соединяющих части коры головного мозга. По этим волокнам осуществляется связь между клетками мозга. Это требует затрат энергии, поэтому мозг млекопитающих имеет относительно немного связей, концентрируя коммуникации на нескольких важнейших путях. Связи каждого участка мозга многое говорят о его функциях. Набор связей в любой области мозга настолько специфичен, что области мозга свой уникальный «рисунок».

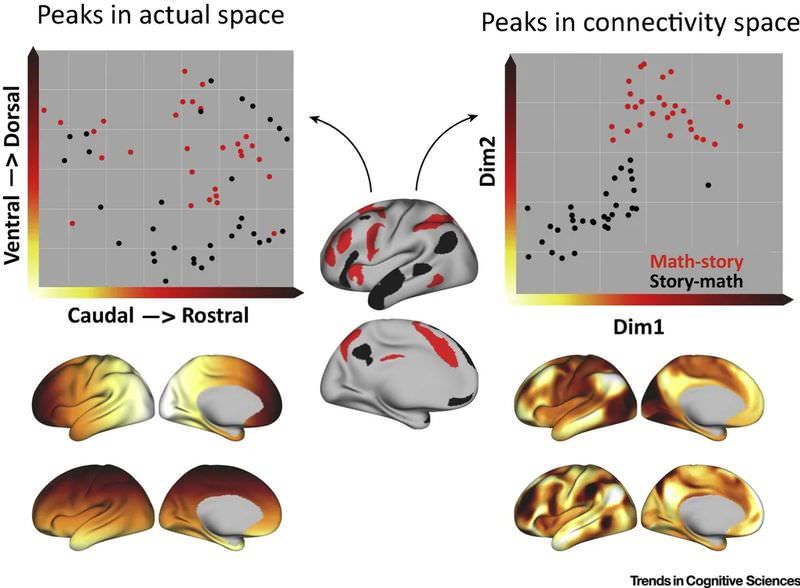

Рисунок связей. Функциональная организация в физическом и коннектомном пространстве.

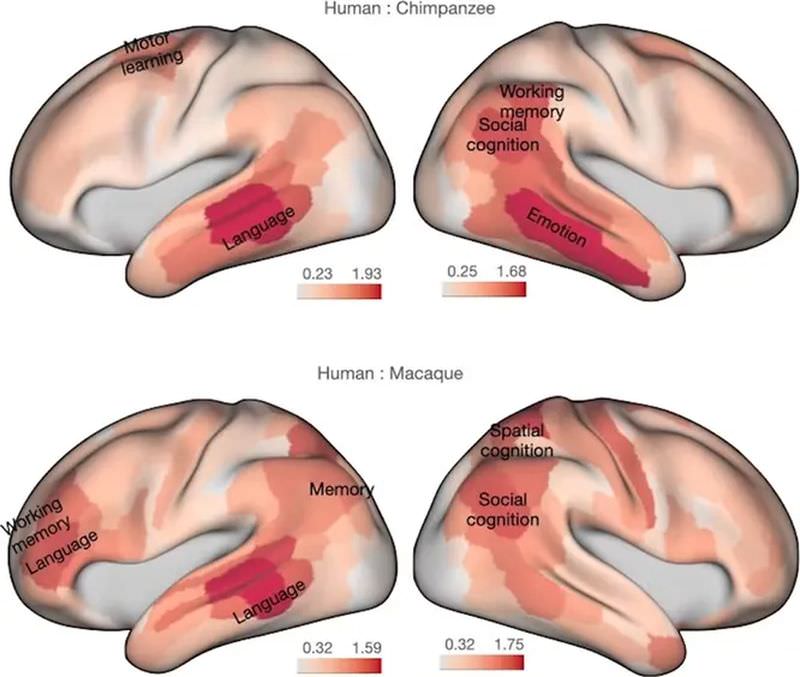

Макака, шимпанзе и человек В новом исследовании ученые сравнили такие «рисунки» связей в мозге человека, шимпанзе и макаки. Шимпанзе, вместе с бонобо, являются нашими ближайшими живыми родственниками. Макака — самый известный науке примат, не относящийся к роду гоминин, в который входят человек, шимпанзе, горилла и вымершие родственники человека. Сравнение человеческого мозга с мозгом обоих шимпанзе и макак позволило не только определить, какие части нашего мозга уникальны, но и какие части, вероятно, являются общим наследием с нашими нечеловеческими родственниками. Большая часть предыдущих исследований уникальности человеческого мозга была сосредоточена на префронтальной коре — группе областей в передней части мозга, связанных со сложным мышлением и принятием решений. В новой работе ученые действительно обнаружили, что отдельные участки префронтальной коры у человека имеют рисунок связности, который не удалось обнаружить у других животных, причем рисунок шимпанзе ближе к человеческого, чем рисунок макак. Но основные различия ученые обнаружили не в префронтальной коре. Они находились в височной доле — большой части коры головного мозга, расположенной примерно за ухом. В мозге приматов эта область предназначена для глубокой обработки информации, поступающей от двух основных органов чувств: зрения и слуха. Одно из самых впечатляющих открытий было сделано в средней части височной коры. В основе этого различия лежал аркуатный фасцикул — тракт белого вещества, соединяющий лобную и височную кору и традиционно ассоциирующийся с обработкой языка у людей. Аркуатный фасцикул есть у большинства, если не у всех приматов, но в человеческом мозге он гораздо больше.

Мозг человека и приматов. Но ученые обнаружили, что фокусировка исключительно на языке может быть слишком узкой. Области мозга, соединенные аркуатным фасцикулом, участвуют и в других когнитивных функциях, таких как интеграция сенсорной информации и обработка сложного социального поведения. Исследование впервые показало, что аркуатный фасцикул участвует во всех этих функциях. Этот факт подчеркивает сложность эволюции человеческого мозга и позволяет предположить, что наши развитые когнитивные способности возникли не в результате одного изменения, а в результате нескольких взаимосвязанных изменений связности мозга. Мозг человека настроен на общение В то время как средний височный аркуатный пучок является ключевым игроком в обработке языка, ученые обнаружили различия между мозгом у разных видов в области, расположенной в задней части височной коры. Эта область височно-теменного соединения имеет решающее значение для обработки информации о других людях, например для понимания их убеждений и намерений, что является основой человеческого социального взаимодействия. У людей эта область мозга имеет гораздо более обширные связи с другими частями мозга, обрабатывающими сложную визуальную информацию, в том числе выражение лица и поведенческие сигналы. Это говорит о том, что наш мозг настроен на более сложную обработку социальной информации, чем мозг наших родственников-приматов. Наш мозг настроен на общение. Эти результаты опровергают идею о том, что возникновение человеческого интеллекта было обусловлено одним эволюционным событием. Исследование показало,, что эволюция мозга происходила поэтапно. Изменения в организации лобной коры произошли сначала у обезьян, а затем в височной коре в линии, ведущей к человеку. 26-03-2025 | Просмотров: 260

Комментарии

Комментировать

Комментировать

|

Ещё по теме

|

|

|