|

|

Жуки-усачи (лат. Morimus)

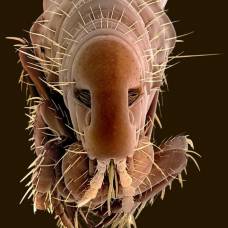

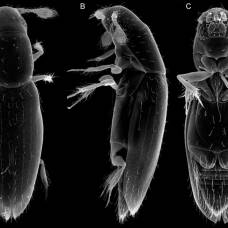

Жук Morimus asper из семейства усачей, или дровосеков (Cerambycidae) На фото — жук Morimus asper из семейства усачей, или дровосеков (Cerambycidae). Семейство названо усачами за совершенно выдающиеся усики, или антенны, у некоторых представителей они превышают длину тела в 4–5 раз. У нашего моримуса усы почти вдвое длиннее тела, что однозначно определяет его гендерную принадлежность — самец. Самки отличаются заметно меньшей «усатостью» — всего лишь 1,3 длины тела. Усы похожи на телескопические, состоят из 11 члеников, сильные и подвижные. Жуки умеют закидывать их на спину. Усики — важнейший из органов чувств у жуков. Это и обоняние, и осязание, и вариант органов слуха: усики несут джонстоновы органы, воспринимающие вибрации, звуковые колебания, сотрясения. Коммуникация без усиков тоже не обходится: характерная поза угрозы предусматривает поднятие и разведение их в стороны. А в процессе начального контакта с самкой легкие прикосновения усиками призваны продемонстрировать, что угрозы нет, а совсем даже наоборот. Кстати, усики — это видоизмененные конечности, которые приобрели новые функции. Поэтому жук без усов — как без рук. Моримус с главного фото относится к подвиду verecundus («застенчивый»), который распространен на Кавказе, в Крыму, в Турции и Иране. Надкрылья у моримусов сросшиеся, поэтому жуки не летают, а только ползают. Для выполнения основных задач имаго (взрослой стадии развития насекомого) этого вполне достаточно, вот только заметному расширению ареала пешие переходы совершенно не способствуют. Основных задач у имаго жуков две: подкормиться после выхода из куколки и оставить потомство. Самки на этом и сосредотачиваются, а самцы еще и дерутся за право обзавестись потомством. Довольно драчливые жуки. Впрочем, и у других видов свои права на самку принято отстаивать так же. В драке основными инструментами являются челюсти и передние конечности.

В результате драки жук лишился части уса и повредил правую среднюю лапу. Фото Татьяны Натальиной, Краснодарский край, апрель 2021 года Продолжительность жизни у взрослых жуков в искусственных условиях — порядка трех месяцев. В природе же их жизнь заметно короче, очень уж востребованы питательные насекомые в период выкармливания птенцов. Жуки выходят из куколок в конце весны, откармливаются молодой корой деревьев (ольхи, дуба, бука, клена), которая способствует созреванию половых клеток (за счет обилия фитогормонов), и приступают к спариванию. Драки тоже в этот период начинаются. Но если спаривание и откладка яиц происходят, как правило, в темное время суток, то дерутся самцы зачастую днем, да еще и на сравнительно открытом пространстве. В драке они, как водится, ничего вокруг себя не видят и становятся легкой добычей для прочесывающих окрестности птиц. Выжившие самцы спариваются с самками, и те отправляются искать место для откладки яиц. Пешком. Подходящее дерево найти не так-то просто: оно должно быть либо живым, но зараженным грибами, либо недавно упавшим и тоже зараженным грибами. Потому что грибы — это белок, которого в здоровой древесине почти нет. А на одной только целлюлозе, даже обильно снабженной углеводами из соков, хорошего жука не вырастить.

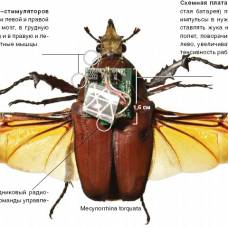

Жук номинативного подвида M. a. asper на сосне. Фото © Daniel Rydzi с сайта cerambyx.uochb.cz, Греция, 2 июня 2019 года Место для откладки яиц должно быть теплым, не переувлажненным, не пересохшим и защищенным от хищников на ближайшие полмесяца, пока из яиц не выйдут личинки и не забурятся в древесину. Проделывать ходы в древесине, кормиться и расти личинки будут, в зависимости от условий, осень-зиму-весну или года полтора, перелиняв за это время трижды. Потом окукливаются, созревают и ждут тепла личинки там же, внутри дерева, в коконе. В Иране застенчивых моримусов поймали на перевозке клещей рода Elattoma. Эти маленькие грибоядные клещи используют жуков в качестве транспортного средства при переезде на новое место жительства. Поскольку жуки заинтересованы в древесине, зараженной грибами, клещам с ними по пути. Такой вариант расселения называется форезией. Чаще к услугам перевозчиков прибегают самки клещей — им надо будущих детишек кормом обеспечивать. Если рассмотреть жука внимательно, можно заметить, что поверхность надкрылий и переднеспинки у него не гладкая, как у большинства усачей. Это отражено в видовом названии: asper — «шероховатый». Непростые, как выяснилось, жуки. С замечательной терморегуляцией, обусловленной во многом именно конфигурацией надкрылий и их микроструктурой. Исследовали это на представителях другого подвида — M. a. funereus.

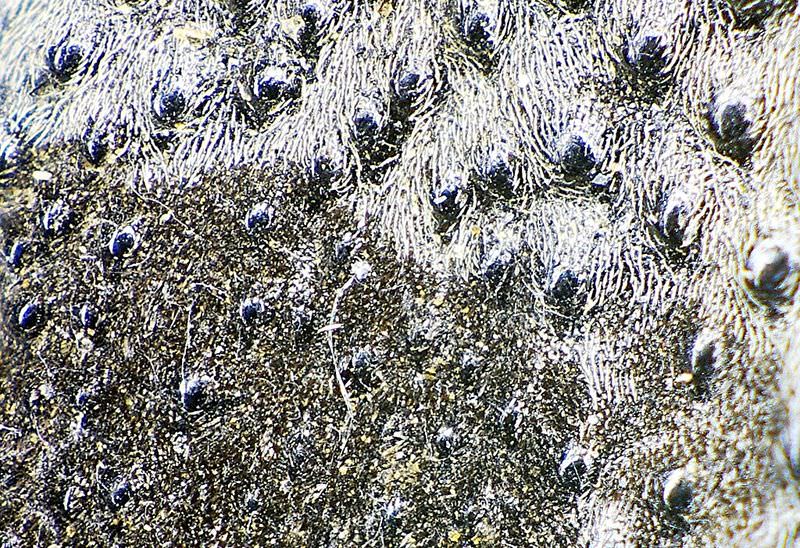

Название funereus дословно означает «похоронный». Звучит как-то совсем уж мрачно, хотя надкрылья у жука не черные, а серые с черными пятнами. Точнее, кутикула черная, но в тех местах, где выглядит серой, покрыта крошечными прозрачными волосками. В черных зонах волоски черные. Волоски вносят свой посильный вклад в терморегуляцию — частично рассеивают тепловое излучение. Эти волоски окружают бугорки, выполняющие роль микролинз, из-за которых наружная поверхность и выглядит шероховатой.

Аналогично омматидиям — структурным единицам сложного фасеточного глаза у насекомых, — микролинзы фокусируют излучение на внутреннюю часть надкрылий. Это приводит к нагреву циркулирующей по микроканалам внутри надкрылий гемолимфы. Там же, на внутренней поверхности, каналы проходят через интереснейшие образования — полости, напоминающие по своим физическим свойствам абсолютно черное тело (см. Black body).

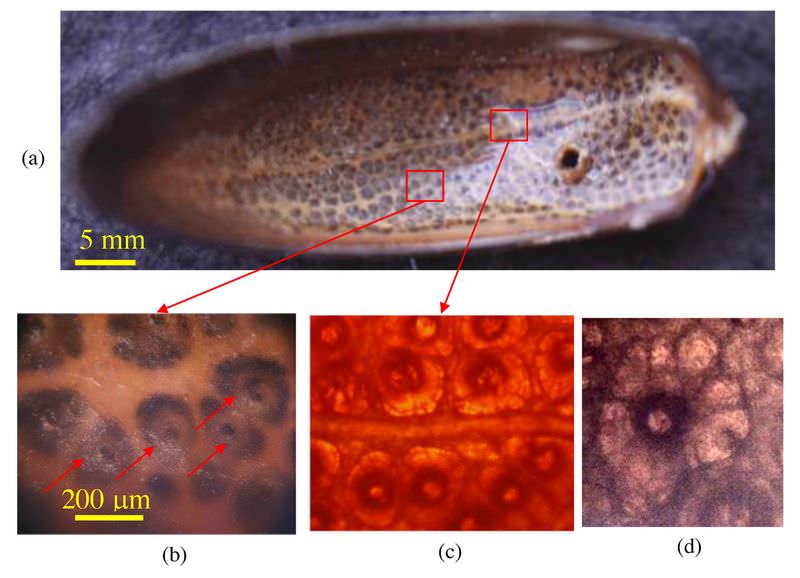

(a) пигментированная внутренняя поверхность надкрылий M. a. funereus. Увеличенная часть на (b) показывает структуры, похожие на черное тело (сферические, с черным пятном в центре — красные стрелки). (c) просвечивающее изображение надкрылья демонстрирует систему каналов, ответвляющихся от центрального канала и окружающих каждую сферическую структуру. (d) в обесцвеченном перекисью надкрылье видна сеть более мелких каналов, соединяющих сферическую структуру с основными каналами. Фото из статьи D. Vasiljević et al., 2021. Thermal radiation management by natural photonic structures: Morimus asper funereus case Полости выстланы крошечными волосками, работающими как температурные сенсиллы, заставляя жуков при высокой степени нагрева искать более прохладное место. Характерная черта моримусов, проживающих в теплых краях, — предпочтение затененных и прохладных мест.

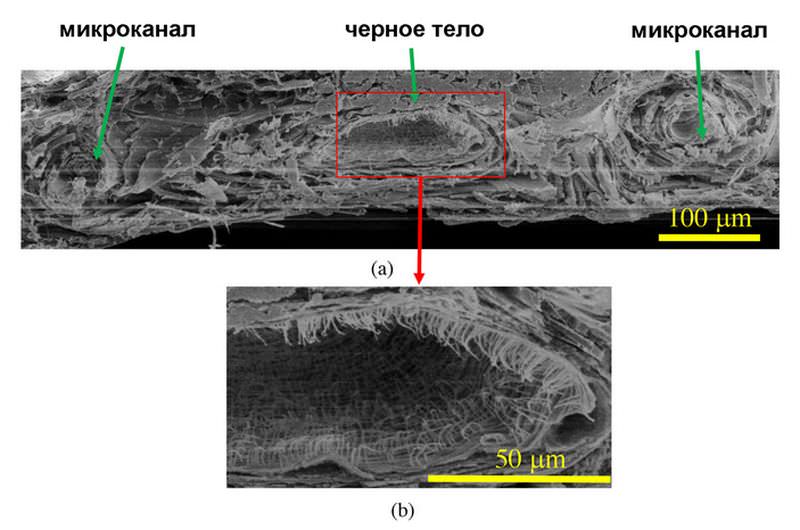

(a) поперечный срез надкрылья M. a. funereus с хорошо заметным черным телом с микроканалами с обеих сторон; (b) на увеличенном изображении видны волоски, выстилающие внутреннюю поверхность черного тела. Фото из статьи D. Vasiljević et al., 2021. Thermal radiation management by natural photonic structures: Morimus asper funereus case Такая структура предполагает чувствительность к инфракрасному излучению на уровне кутикулы и высокую эффективность теплообмена. Терморегуляции способствует небольшой (менее миллиметра) зазор между телом жука и надкрыльями, а также крошечные выросты — митротрихии — на внутренней поверхности надкрылий. Когда в опытах нагревали внешнюю сторону надкрылий, температура внутренней поверхности оказалась почти на 20°С ниже.

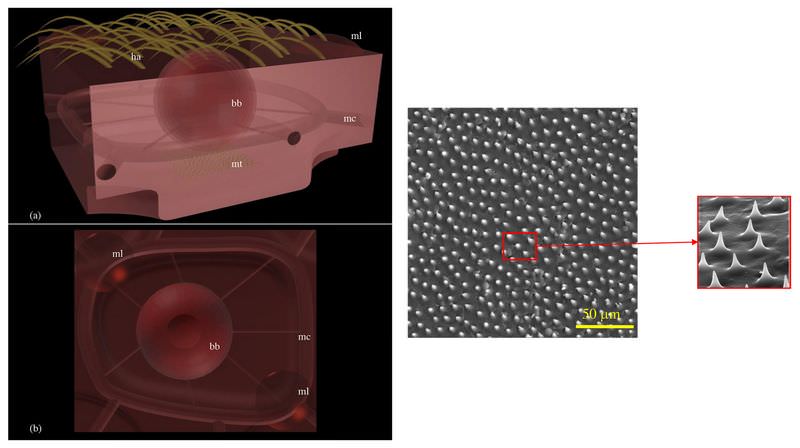

Слева — смоделированный кусочек надкрылья жука M. a. funereus показывает взаимодействие микролинз (ml), «черного тела» (bb) и системы микроканалов (mc), по которым циркулирует гемолимфа. На (a) хорошо видны микротрихии (mt) и волоски (ha); вид сверху (b) показывакт выравнивание микролинз и микроканалов. Микроканал полностью окружает черное тело и связан с ним еще более мелкими каналами. Справа — внутренняя поверхность надкрылий с массивом микротрихий, увеличенным на врезке. Фото из статьи D. Vasiljević et al., 2021. Thermal radiation management by natural photonic structures: Morimus asper funereus case Зачем же жукам такие сложности? Насекомые — существа пойкилотермные, то есть температура их тела зависит от температуры окружающей среды. Понижение температуры ниже границ экологического оптимума замедляет все жизненные процессы, а повышение самым негативным образом отражается на репродуктивных способностях жесткокрылых, снижая жизнеспособность спермы у самцов. Поскольку жуки моримусы не летают, заметного нагрева тела за счет движения грудных мышц у них не происходит. Поднять надкрылья и охладить нагретую поверхность тела они тоже не могут: надкрылья срослись. Терморегуляция за счет обменных процессов жукам несвойственна. Моримусы выбрали вариант эффективного регулирования температуры за счет структуры надкрылий. Весьма вероятно, что микролинзы-термодатчики также помогают самкам жуков в поиске гниющей древесины при откладке яиц. Ведь процесс разложения древесины экзотермический, то есть всегда идет с выделением тепла.

Научная классификация: 10-06-2024 | Просмотров: 944

Комментарии

Комментировать

Комментировать

|

Ещё по теме

|

|

|