|

|

Глаз Ньютона

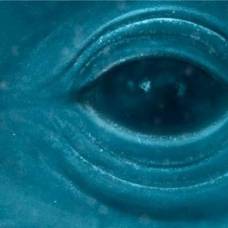

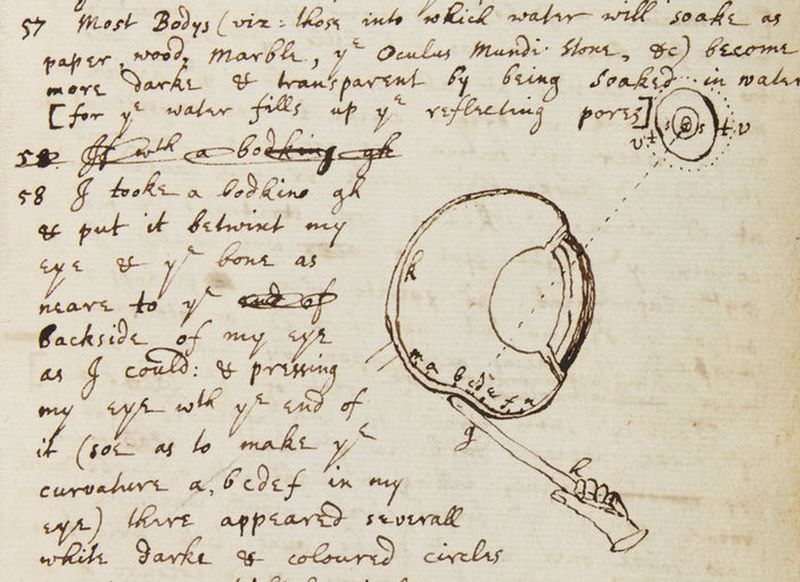

Сэр Исаак Ньютон известен не только разглядыванием падающих с деревьев яблок, но и экспериментами со своими собственными глазными яблоками. В лабораторном журнале, одну из страниц которого вы видите на фото, в эссе 1665 года «О цветах» (“Of Colours”) он писал: «Я взял тупую иглу и вставил ее между глазом и костью как можно ближе к задней стороне глаза, и когда я нажал на глаз ее концом, появилось несколько белых, темных и цветных кругов. Когда я продолжал тереть глаз кончиком иглы, круги тускнели и часто исчезали, пока я не возобновлял их, двигая глазом или иглой». Ньютон наблюдал так называемые деформационные фосфены — световые ощущения, вызванные деформацией глазного яблока в полной темноте. В 1661 году 18-летний Исаак поступил в Тринити-колледж Кембриджского университета, в 1664-м начал самостоятельную научную деятельность, в 1665 году получил степень бакалавра искусств. Но из-за Великой эпидемии чумы в Лондоне в 1665–1666 годах он был вынужден вернуться домой в усадьбу Вулсторп в графстве Линкольншир. Там случился расцвет его творческой фантазии. Ньютон занимался математикой, движением, оптикой. И ставил над собой оригинальные эксперименты, в том числе по изучению зрения: смотрел на солнце, тыкал иглой в глаза... Свой эксперимент с тупой иглой Ньютон проводил в светлой и темной комнате. Результат был разный. В светлой комнате часть света попадала через закрытые веки, и он видел большой широкий синеватый круг, а внутри него — меньшее светлое пятнышко. При нажатии посильнее внутри него получалось еще одно синее пятнышко. В темной комнате внешний круг был красноватым, внутри него — темно-синий, а центральное пятнышко казалось светлее. Ньютон связывал появление каждого круга и пятна со степенью деформации сетчатки. И сделал выводы, что цвета мы видим благодаря давлению на сетчатку — иглой или светом. Разницу между результатами экспериментов на свету и в темноте Ньютон объяснял тем, что на свету из некоторых областей сетчатки вышли или стали недееспособны духи. Дело в том, что с античности и вплоть до XVII–XVIII веков явление деформационных фосфенов играло важную роль в теориях, объясняющих природу зрения, и была популярна гипотеза «внутреннего света» (духа), генерируемого в глазном яблоке при его деформации. Впервые в западной литературе фосфены описал в V веке до н. э. древнегреческий философ и ученый Алкмеон Кротонский: «глаз, очевидно, имеет огонь внутри, ибо когда в глаз ударяют, огонь вспыхивает». Древнегреческий философ и врач Эмпедокл, исходя из наблюдений за фосфенами и свечением глаз некоторых животных в темноте, сделал вывод, что в глазу генерируется «внутренний» свет (его позже назвали на латыни spiritus visibilis), а зрительное восприятие вызвано его взаимодействием с «внешним» светом, исходящим от рассматриваемых предметов.

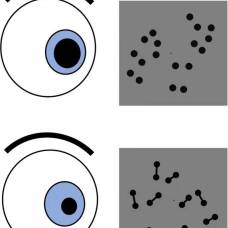

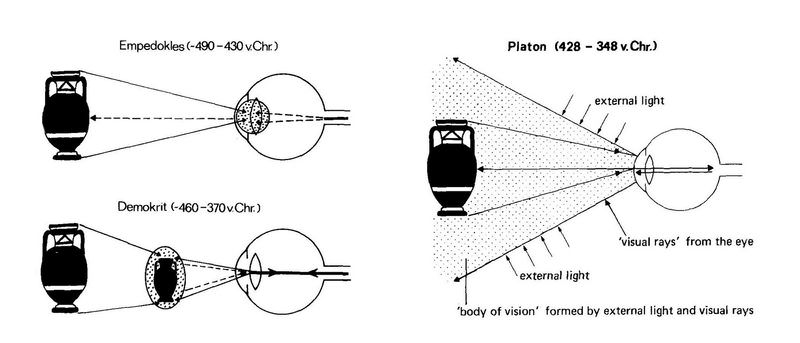

Схемы, показывающие теории света античных ученых. Эмпедокл полагал, что внутренний и внешний свет взаимодействуют внутри глаза; Демокрит — что взаимодействие происходит во внешнем пространстве; Платон предполагал, что при взаимодействии формируется структура, передающая сигнал, которую он называл «тело зрения» (body of vision). Это тело в его теории касается объектов и отражается обратно к глазу. Изображение из статьи O.-J. Grüsser, M. Hagner, 1990. On the history of deformation phosphenes and the idea of internal light generated in the eye for the purpose of vision Аристотель считал, что зрение — в основном пассивный процесс, и отвергал идею света, генерируемого внутри глаза и покидающего его. Деформационные фосфены он объяснял как «самоотражение» внутри глаза, вызванное его гладкостью и его «естественной светящейся силой», которая могла быть вызвана деформацией глазного яблока в темноте. В средние века и в период Возрождения дискуссии продолжались. Французский философ XIV века Жан Буридан утверждал, что свет, генерируемый глазом, будет постоянно виден наблюдателю и мешать нормальному зрению. Однако теория внутреннего света продолжала существовать и в XV веке. Улучшение знаний об анатомии глазных структур привело к постепенным изменениям в их функциональной интерпретации. Итальянский анатом Иероним Фабриций (тот самый, что открыл лимфоидный орган в клоаке птиц, который позже назвали фабрициевой сумкой) в своем трактате о зрении дал довольно верное описание анатомии глаза и отверг идею излучения им света. Еще более реалистично строение глаза описал швейцарский врач Феликс Платтер. Основываясь на его открытиях, знаменитый астроном Иоганн Кеплер в XVII веке доказал, что изображение формируется на сетчатке, а деформационные фосфены обусловлены механическим раздражением. Правда, он всё еще не отверг идею генерации внутреннего света, полагая, что деформация глазного яблока вызывает образование искр в радужной оболочке глаза, которые стимулируют сетчатку. К концу XVII века механическая модель деформационных фосфенов стала доминирующей. Впоследствии Ньютон тоже отказался от версии, что свет возникает в результате деформации глазного яблока. Он написал об этом в опубликованной в 1706 году третьей книге «Оптики»: «... когда человек, ударяя по глазам, видит вспышку света, разве подобные изменения не возбуждаются в сетчатке ударом?». Также отсюда мы узнаем, что ученый, на наше счастье, оставил эксперименты с иглой: «Когда человек в темноте нажимает пальцем на любой из уголков глаза и отводит взгляд от пальца, он видит цветные круги, похожие на те, что в перьях павлиньего хвоста». Окончательно опроверг теорию внутреннего света итальянский врач, родоначальник патологической анатомии Джованни Батиста Морганьи в 1719 году, предоставив экспериментальные доказательства. С помощью ассистента он провел простой опыт (неужели до него никто не догадался?): в темной комнате он нажимал на глазное яблоко пальцем, наблюдал фосфены, но ассистент при этом никакого бьющего из глаз света не наблюдал. Труды Морганьи позже прочел немецкий врач Георг Август Ланггут (Georg August Langguth) и усовершенствовал эксперимент. Он давил на глазное яблоко пальцем, а также шариком из слоновой кости на палочке, и сделал вывод, что фосфен всегда появляется напротив места деформации. Эти манипуляции он проводил перед зеркалом, но никаких лучей из глаз не заметил. Название «фосфен» (φῶς — «свет», φαίνω — «показывать») ввел в 1838 году французский врач Анри Савиньи (Henri Savigny). А первый обширный обзор по деформационным фосфенам опубликовал в 1853 году французский физиолог Анри Серре.

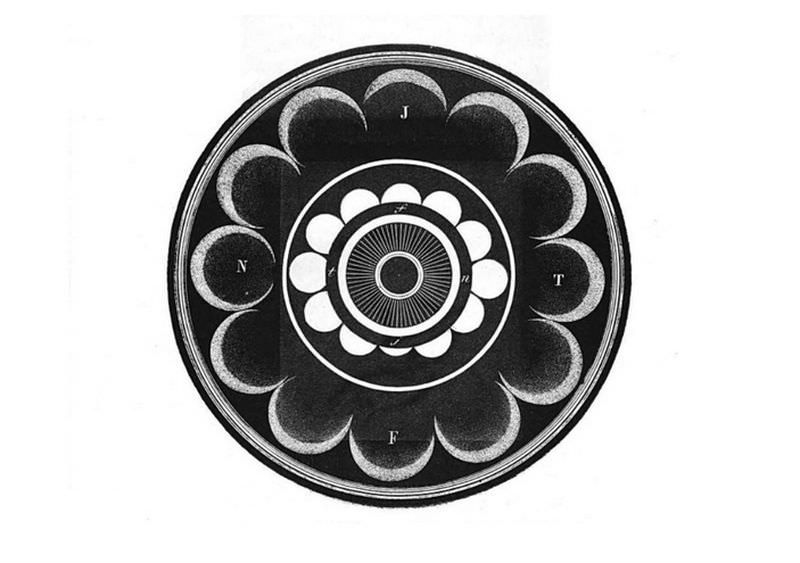

Иллюстрация Анри Серре, на которой в центре показан зрачок и радужная оболочка, места давления на глазное яблоко (белые круги; их размер показывает силу локальной деформации глазного яблока) и напротив них — фосфены в форме полумесяца. Рисунок из статьи H.-A. Serre, 1853. Essai sur les phosphènes ou anneaux lumineux de la rétine 25-03-2025 | Просмотров: 240

Комментарии

Комментировать

Комментировать

|

Ещё по теме

|

|

|